Paroles de pierre : le brut et le sacré

Le silence gravé : l’art graphique des tombes puritaines de Nouvelle-Angleterre

Au XVIIe siècle, les Puritains — protestants anglais en rupture avec l’Église d’Angleterre — s’installent en Nouvelle-Angleterre pour y fonder une société guidée par leur foi.

Dans ce monde austère, où l’image religieuse est proscrite, ce sont les tombes qui deviennent lieu d’expression : des stèles gravées à la main, où chaque symbole, chaque mot espacé, chaque silence sculpté porte une vérité.

Elles ne chantent ni louanges ni regrets. Elles rappellent. Elles enseignent. Et surtout, elles racontent une histoire.

Une mémoire gravée dans la pierre

Ce paradoxe donne naissance à un art inédit : des pierres funéraires à la fois modestes et puissamment expressives.

Avec les placards mortuaires, elles constituent l’une des premières occurrences d’un graphisme populaire et funéraire en Occident : ni réservé à l’élite, ni décoratif, mais profondément symbolique. C’est un basculement : de l’anonymat silencieux des sépultures paysannes d’Europe, on passe à une narration visuelle codifiée, locale et taillée de façon durable dans l’ardoise et le grès.

Chaque pierre devient ici un memento mori – une injonction à se souvenir de la mort, non pas pour en être terrifié, mais pour vivre avec justesse. La tombe, ici, n’est pas un ornement. Elle est un rappel.

La naissance d’un langage visuel

Ce langage repose sur une grammaire symbolique claire :

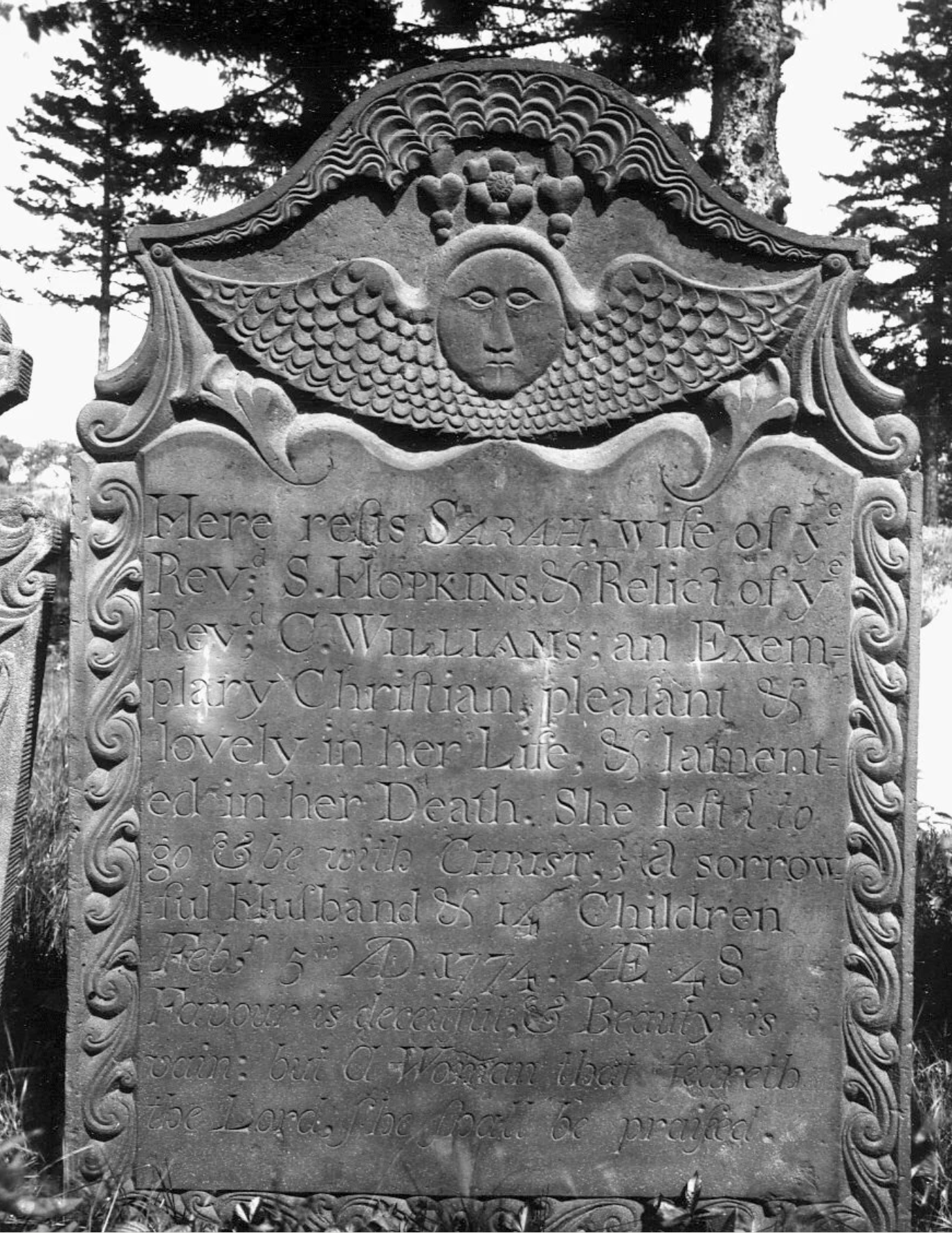

La tête de mort ailée : figure récurrente, entre abstraction et grotesque, elle résume la condition humaine – mortelle, mais promise à l’envol.

Le sablier (ailé ou non), les os croisés : chaque détail symbolise la finitude de la vie, le temps qui s’enfuit.

Plus tard le visage d’ange, plus doux, marque l’évolution d’une théologie du châtiment vers une iconographie de l’âme sauvée.

Et enfin les urnes et saules pleureurs, plus tardifs, ouvrent une voie mélancolique, romantique, vers un deuil plus personnel.

Mais ce qui frappe aujourd’hui, au-delà des symboles, c’est la manière dont ils sont tracés :

un trait naïf, schématique, presque abstrait, souvent disproportionné, sans perspective, mais d’une force visuelle immédiate. Ces visages ailés aux yeux ronds, ces crânes aux ailes arrondies, ces compositions frontales semblent emprunter à l’art brut.

C’est une esthétique née d’artisans locaux — tailleurs de pierre, menuisiers, forgerons — plus familiers du geste que des règles académiques. Et c’est ce qui en fait toute la beauté.

Pierre tombale de Martha Stoares, 1728 – ancien cimetière de Mansfield, Connecticut. Gravé par Obadiah Wheeler.

Pierre tombale de Thomas Barber, 1714 – West Springfield, Massachusetts. Gravé par Gideon Hale.

Pierre tombale John Seymour, 1748 – ancien cimetière de Hartford. Gravé par Joseph Johnson.

Sources photo : @GraveStoneOfNewEngland

Typographie, composition et rythme : une musique gravée

Le texte des pierres puritaines n’est pas une simple inscription. Il compose un rythme.

Les lettres, taillées à la main, varient en taille, en inclinaison, en espacement. Certaines sont entremêlées, d'autres étirées, compressées, parfois maladroites — et pourtant, jamais incohérentes.

Majuscules anguleuses, ligatures hésitantes, ponctuation irrégulière : on sent le geste de l’artisan, l’effort de maintenir l’ordre au sein de la matière. Ce déséquilibre maîtrisé crée une musicalité graphique : une alternance de pleins et de vides, de masses noires et de blancs entaillés.

Behold and see as you pass by

As you are now so once was I

As I am now so you must be

Prepare for death and follow me

Memento Mori

Death is a debt to nature due

La régularité n’est pas celle du scribe, mais celle de l’intention. Ici, on ne cherche pas la perfection, mais l’effet. Les lettres forment un appel lancé au passant, gravé pour durer.

À travers ces compositions rugueuses et vivantes, le graphisme devient voix. La stèle prend alors l’allure d’un poème visuel : un psaume sculpté, à lire du bout des yeux, à entendre du fond de soi.

Favour is deceitful, & Beauty is

vain: but a Woman that feareth

the Lord, she shall be praised.

Un contraste saisissant : la gravité des mots, la naïveté du trait

Mais ce qui rend ces pierres si troublantes, c’est ce déséquilibre étrange – et pourtant juste – entre la forme et le fond.

Les visages ailés, aux yeux ronds et aux bouches parfois souriantes - souvent rigides -, ont quelque chose de primitif, presque enfantin. Leur naïveté les rendant encore plus percutants.

Et face à eux, les mots sont secs, lapidaires, verticaux comme une prière dite debout.

Ce contraste – entre les images presque douces et les textes sans détour – crée une tension visuelle rare :

un art de la retenue, mais jamais de l’indifférence. Un art qui dit : "Tu mourras" – mais avec la voix simple de l’innocence et la grammaire d’un psaume.

Une poésie intemporelle

Ces stèles rappellent que le graphisme peut porter un rôle rituel, transmettre une foi, une culture, un deuil. Elles montrent comment une image naïve peut être plus puissante qu’un décor, comment la sobriété peut bouleverser, comment chaque signe, chaque lettre, chaque espace peut faire mémoire.

Et surtout, elles murmurent encore, à qui veut les lire :

"Souviens-toi que tu mourras."

Mais aussi :

"Souviens-toi que tu vis."