le pouvoir de l’image en égypte antique

Contrairement à l’image qu’on en a, les Égyptiens n’étaient pas fascinés par la mort en tant que telle. C’est simplement que selon eux, la vie ne pouvait exister, se renouveler et se retrouver qu’à travers la mort. Ce n'était pas la fin, mais seulement le début de la phase suivante du voyage éternel d'un individu - un passage à un autre level de la vie en quelque sorte.

Aucun mot de l'Égypte ancienne ne correspond au concept de "mort" tel que nous la définissons aujourd’hui - à savoir "cesser de vivre”. Le mot égyptien pour mort, al mawt, est le même que pour "mère", liant ainsi l'expérience de la mort à la naissance.

la mort dans l’égypte ancienne

Selon eux, l’âme était composée de plusieurs parties distinctes mais entrelacées entre elles, dont le Ren (le nom), Ba (la personnalité), Ka (l’essence vitale) et Khat (le corps).

La mort survient lorsque le Ka quitte le Khat - c’est alors que commence un nouveau voyage pour l’âme, où chaque partie qui la compose a un rôle à jouer dans son renouvellement.

Pour que le cycle continue, il y a plusieurs conditions :

La première, c’est que le Ba réussisse à traverser le Duat (l’au-delà) sans encombre pour pouvoir se réunir avec le Ka et ainsi former le Akh qui permettra la renaissance.

Le Ka (la partie de l’âme qui arrive directement dans l’après vie et attends patiemment de retrouver le Ba) a, quant à elle, besoin d’être régénérée de temps en temps. Pour cela, elle doit pouvoir visiter le corps, Khat, pour reprendre des forces - c’est là que les momies entrent en jeu.

Ce qui m’intéresse ici, ce ne sont pas les momies, mais le rôle de l’Art graphique dans ce process. Car, en plus d’être majestueux, les décors dans les tombeaux ou sur les sarcophages avaient une réelle importance. Pas seulement là pour faire joli ou raconter l’histoire du défunt, ils avaient surtout pour but de protéger et de marquer une vérité (voire parfois même la transformer).

le rôle du graphisme dans la mort

Deux choses essentielles sont à comprendre dans les croyances égyptiennes :

1. si c’est écrit/illustré, c’est vrai.

Par exemple, si les hiéroglyphes représentant l’identité du défunt (Ren) était volontairement altéré ou effacé (ça arrivait…), le Ka ne pouvait plus retrouver le Khat ce qui empêchait alors l’âme de se renouveler.

Sans la représentation graphique du Ren, le cycle était tout simplement rompu.

2. le savoir c’est le pouvoir

Pour passer les 12 portes du Duat et survivre aux gardiens et monstres qui attendent notre âme, il était nécessaire de faire appel au Livre des Morts. Sans lui, il y avait peu de chances de pouvoir réunir notre Ba avec notre Ka.

Contrairement à son nom, ce n’était pas un livre en soi, et encore moins sur les morts (puisque la mort n’existe pas), mais une liste d’incantations et de sorts protégeant l’âme dans son périple - avec les pièges à éviter, les pouvoirs à acquérir ou encore les bonnes divinités à contacter en cas de besoin. (Un Donjon & Dragon de l’Antiquité en quelque sorte…)

Et comme le fait d’écrire une incantation la rendait réelle, pas besoin de savoir par cœur toute la liste de formules magiques ! Il suffisait de posséder le Livre, d’avoir les incantations écrites et associées à notre Ren pour que notre âme les connaisse dans l’après.

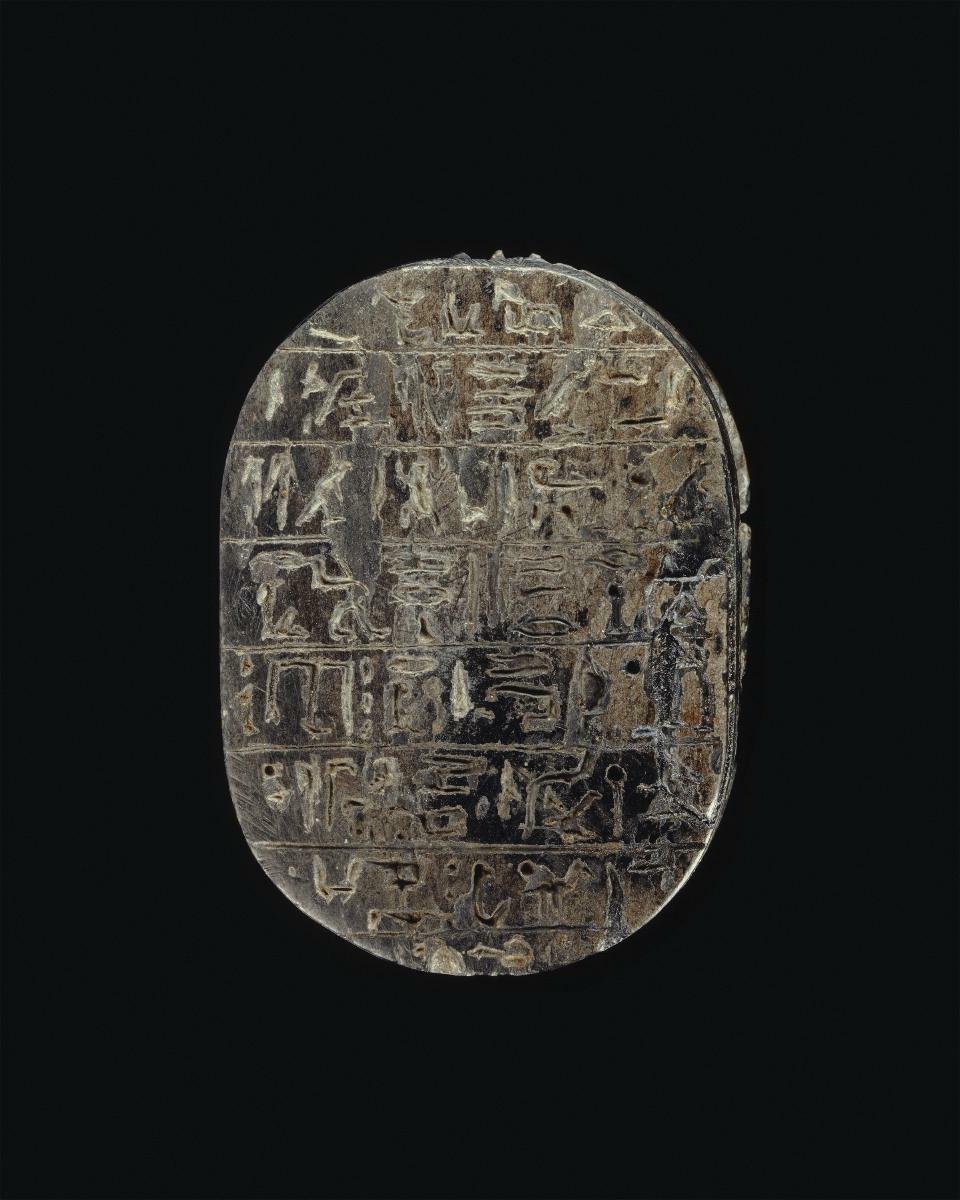

On retrouve d’ailleurs souvent un extrait du chapitre XXX B du Livre des Morts gravé sur les scarabées de cœur - ces amulettes en forme de scarabée (symbole de transformation et de régénération) placées sur la poitrine des momies.

Ô mon cœur de ma mère ! Ô mon cœur de ma mère ! Ô mon cœur de mes transformations ! Ne te dresse pas contre moi en témoignage ! Ne t’oppose pas à moi dans le tribunal ! Ne sois pas hostile contre moi en présence du Gardien de la Balance…

La dernière étape avant la renaissance étant la pesée du cœur par Anubis, si le cœur pesait plus lourd que la plume d’autruche de la déesse Maât (symbole de justice et de vérité) l’âme était alors dévorée par Ammit… L’amulette avec son texte gravé servait ainsi de substitut au vrai cœur qui aurait pu trahir le défunt lors du jugement.

transgenre dans la mort

Les possibilités de transformation ne s’arrêtaient pas là. Il est possible par exemple de trouver des sarcophages où la femme a changé de sexe lors des rites funéraires pour être représentée en tant qu’homme.

Les raisons de ce changement sont assez complexes : les Égyptiens, croyant que l’homme créait lui-même le fœtus, pensaient que c’était lui qui l’implantait dans la femme. Naturellement porteurs du fœtus selon eux, seuls les hommes pouvaient alors renaître dans l’après.

C’est là que la magie du graphisme opère ! En changeant brièvement de sexe sur “le papier”, une Égyptienne pouvait se féconder, puis se porter et renaître - le sarcophage devenant ainsi l’utérus.

Ça peut paraître fou de nos jours de penser de cette manière mais ça ne fait qu’accentuer encore plus le pouvoir qu’ils accordaient au graphisme mortuaire sur la réalité.

L’art devient ici promesse - et ouvre une toute nouvelle opportunité pour l’image d’avoir un rôle différent dans le monde funéraire d’aujourd’hui.

PS : L’époque de l’Égypte antique ayant duré près de 3000 ans et n’étant pas historienne, il est possible que j’ai pu faire certains raccourcis sans le vouloir. Si c’est le cas - ou que j’ai écrit des erreurs - merci de m’en informer afin que je puisse les rectifier :) !